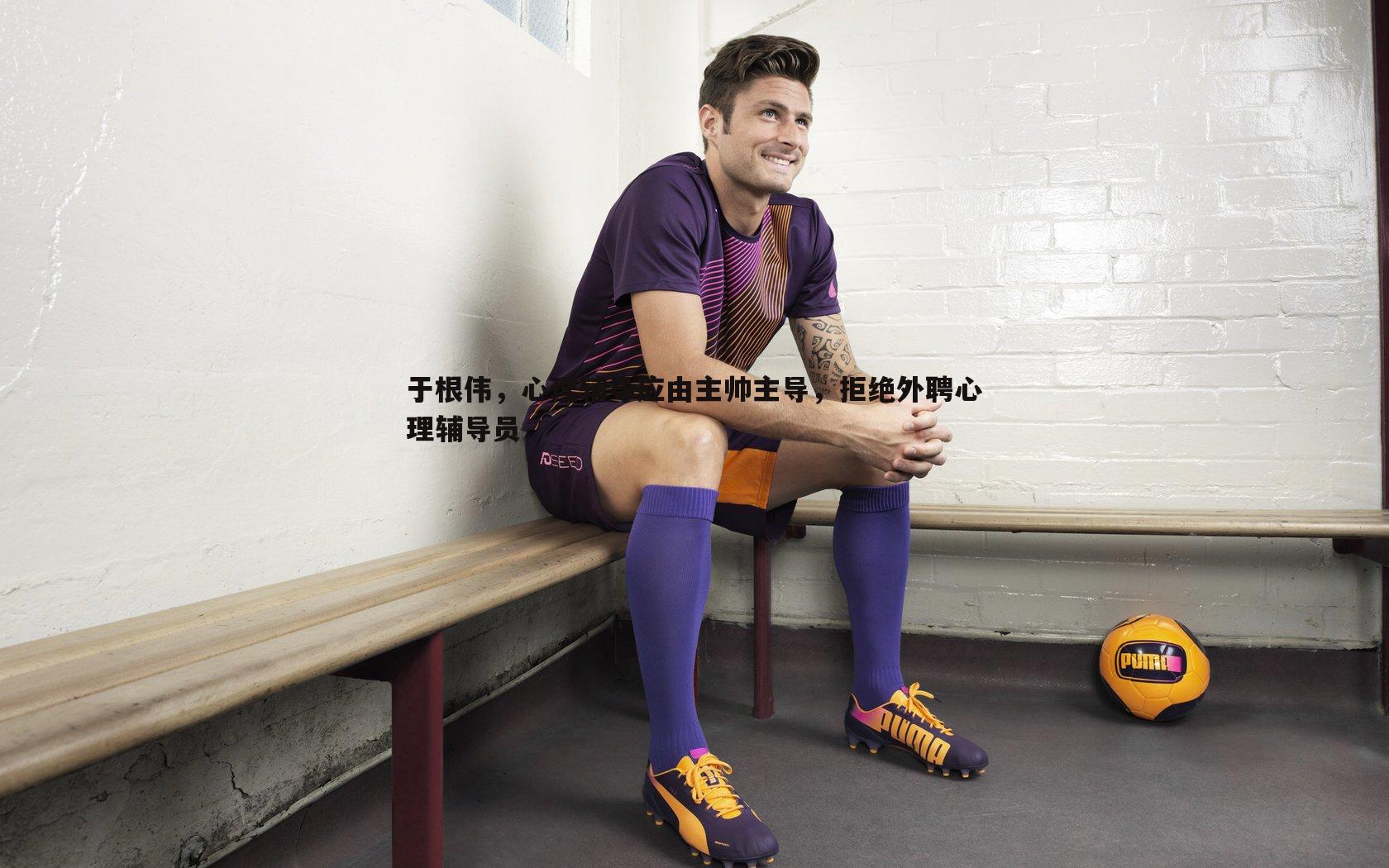

在职业体育的激烈竞争中,心理因素往往成为决定胜负的关键一环,前中国足球名将、现任某职业足球队主教练的于根伟在一次公开访谈中,针对球队心理辅导问题发表了鲜明观点:“我不赞成给球队请心理辅导员,这工作主帅做更有效。”这一言论迅速在体育界引发热议,不仅触及了职业球队管理中的核心议题,更折射出教练角色在现代体育中的演变与挑战。

于根伟作为中国足球的传奇人物,曾以其出色的技术和领导力著称,转型为主教练后,他带领球队在多场关键比赛中取得佳绩,他的这番话并非空穴来风,而是基于多年实战经验的积累,在访谈中,于根伟强调,主教练作为球队的“灵魂人物”,与球员朝夕相处,对每个人的心理状态了如指掌,他指出,外聘心理辅导员虽然专业,但往往缺乏对球队文化和个体球员的深度理解,容易导致辅导流于形式,相反,主教练通过日常训练、战术部署和人际互动,能更自然地融入心理支持,从而在关键时刻激发球员的潜能。

这一观点在当前职业体育环境中显得尤为突出,近年来,随着运动心理学的发展,许多俱乐部纷纷引入专职心理辅导员,以应对球员的压力、焦虑和团队凝聚力问题,在欧洲足坛,一些顶级球队如巴塞罗那和曼联,都配备了专业的心理支持团队,旨在提升球员的心理韧性,于根伟的立场挑战了这一趋势,他认为,过度依赖外部专家可能会削弱主教练的权威,甚至导致球员产生依赖心理,影响自主成长。

从历史背景来看,主教练在球队中的角色早已超越单纯的战术指导,以足球为例,上世纪八九十年代,教练如弗格森在曼联的执教生涯,就充分体现了心理管理的重要性,弗格森通过个人魅力和细致入微的关怀,帮助球员克服心理障碍,打造了多支冠军球队,于根伟的观点与此一脉相承,他强调,主教练应当具备基本的心理学知识,将心理辅导融入日常管理中,而不是将其外包给他人,这种“一体化” approach 不仅能节省资源,还能增强球队的凝聚力。

在实际操作中,于根伟的球队便践行了这一理念,他分享了一个案例:在上一赛季的关键比赛中,一名年轻球员因失误导致球队失利,赛后陷入严重的自我怀疑,于根伟没有立即求助于心理辅导员,而是通过一对一的谈话和训练中的鼓励,帮助该球员重建信心,这名球员在后续比赛中表现出色,成为球队的得分利器,于根伟认为,这种基于信任的互动,是外聘心理辅导员难以复制的。

这一观点也引发了争议,支持者认为,于根伟的 approach 体现了东方体育文化中“师徒制”的优良传统,强调主教练的全方位领导力,反对者则指出,现代体育的复杂性要求专业化分工,心理辅导员能提供更科学的干预方法,避免主教练因精力分散而忽略细节,在一些高压比赛中,球员可能面临创伤后应激障碍等严重问题,这时专业心理辅导师的介入可能更为有效。

从更广阔的视角看,于根伟的言论反映了职业体育管理中“人性化”与“专业化”的平衡问题,在NBA或英超等顶级联赛中,许多球队已经形成了主教练与心理辅导员协作的模式,主教练负责大局,心理辅导员处理具体问题,这种分工是否适用于所有球队,还需根据文化背景和球队特点来定,于根伟的立场提醒我们,体育管理不能一味照搬西方模式,而应结合本土实际,探索最适合的路径。

于根伟的观点还触及了运动心理学的本质,心理辅导不仅仅是解决负面情绪,更是提升团队动力和个体表现的工具,主教练如果能够将心理元素融入战术训练中——例如通过模拟高压场景来锻炼球员的抗压能力——就能在无形中培养球员的心理韧性,这种“预防性”的心理管理,比事后干预更为高效。

在采访中,于根伟还提到,现代主教练需要不断学习,包括心理学知识,他建议教练团队应接受相关培训,以更好地应对多样化挑战,这一呼吁与当前体育教育趋势相符,越来越多教练培训课程开始纳入心理学模块,强调“软技能”的重要性。

于根伟的“主帅主导心理辅导”观点,不仅是对自身经验的总结,更是对职业体育管理哲学的深刻思考,它提醒我们,在追求技术化和专业化的同时,不能忽视人际关系和领导力的核心作用,随着体育产业的不断发展,这种讨论可能会推动更多球队重新评估管理模式,寻找效率与人性化的最佳结合点。

于根伟的言论无疑为体育界注入了一股清流,促使人们反思:在高速竞争的体育世界中,是否应该回归“教练即导师”的传统,让领导力成为心理支持的基石,无论立场如何,这一话题的持续发酵,都将对球队建设和运动员发展产生深远影响。

发表评论